夏日的风拂过天安门广场,青年们清澈的目光望向那抹跃动的鲜红。百余年光阴流转,时代场景几经变迁,但中国青年与中国共产党之间那份深沉的情感联结,却如同穿越时空的火炬,在一代代青年手中传递,愈燃愈旺。从战火纷飞到盛世繁华,变的是青春的面孔,不变的是那份“青春向党”的赤子之心。

图1 现代青年在天安门广场观看升旗仪式(左图)与“五四运动”中青年学生振臂高呼(右图)

历史的长卷缓缓展开,我们看见百年前的青年如何在黑暗中擎起第一束火光。那是一个“遍地腥云,满街狼犬”的年代,却有一群年轻人以理想为旗,以热血为炬。中共一大召开时,毛泽东28岁,周恩来23岁,邓恩铭仅20岁——这些今天看来尚显稚嫩的年纪,却承载起一个民族复兴的宏愿。他们并非天生英雄,只是在国家危亡之际,选择了最艰难却最光荣的道路。北大红楼里的彻夜辩论,长征路上的艰难跋涉,抗日战场上的英勇冲锋——中国青年用行动诠释着“天下兴亡,匹夫有责”的担当。他们的青春或许没有我们这个时代的安宁与富足,却有着最为炽热的信仰之光。

图2 中共一大纪念馆内党的一大代表群体铜像

图3 青年战士在战壕中学习(左上图)、北大红楼(右上图)、长征路线图(动态箭头示意)(下图)

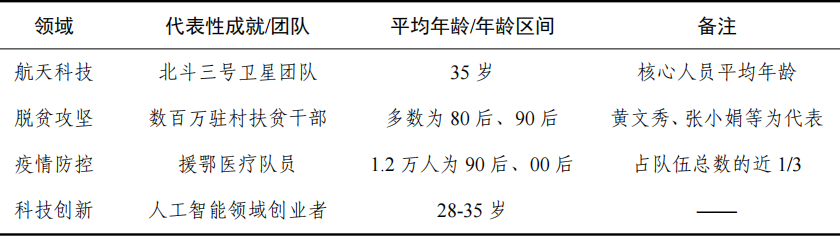

历史的火炬传递到今天,新时代中国青年以各自的方式续写着“青春向党”的壮丽诗篇。当一些人还在给年轻一代贴上“躺平”“佛系”的标签时,无数青年正在用实际行动证明自己的价值选择。在脱贫攻坚战场上,黄文秀等年轻干部将生命定格在扶贫路上;在科技创新前沿,平均年龄不到35岁的北斗团队让中国卫星闪耀苍穹;在疫情防控一线,“90后”“00后”医护人员以白衣为甲,逆行出征;在社区基层,年轻党员穿梭于街巷楼道,解决百姓“急难愁盼”。他们不是没有迷茫,不是不曾彷徨,但在关键时刻,总是选择将个人理想融入党和国家事业之中。这种选择,不是来自外在强制,而是源于内心认同——他们深知个人的命运从来就与国家的命运紧密相连。

图4 黄文秀生前的驻村工作照与乐业县新化镇百坭村的新貌照片

图5 疫情期间年轻医护人员因长时间佩戴口罩勒出勒痕与志愿者在社区忙碌

表1:新时代青年在各领域的成就与平均年龄

为什么中国青年始终选择与党同行?这份跨越世纪的信任从何而来?答案不在抽象的理论中,而在具体的实践中。中国共产党始终代表最广大人民的根本利益,不断为实现青年梦想创造可能。从恢复高考到扩大高等教育规模,从鼓励创新创业到完善社会保障,党和国家为青年发展搭建了广阔舞台。更重要的是,中国共产党以其先进的思想、无私的品格和卓越的成就,赢得了青年的由衷认同。当年轻人看到党中央以“得罪千百人,不负十四亿”的决心反腐惩恶,当年轻人感受到“绿水青山就是金山银山”的发展理念,当年轻人体验到国家日益强盛带来的自豪感,他们自然会生出“跟党走”的坚定信念。这种信念不是盲从,而是经过观察思考后的理性选择;不是一时冲动,而是历经考验后的价值认同。

图6 国家为青年发展推出的关键政策

当下的中国正处在民族复兴的关键时期,面对世界百年未有之大变局,新时代青年肩负着特殊的历史使命。“青春向党”在今天有着更加丰富的内涵——它不仅是政治选择,也是人生取向;不仅是情感归属,也是行动指南。它要求青年既要有“仰望星空”的理想情怀,也要有“脚踏实地”的实干精神;既要有“敢为人先”的创新勇气,也要有“坚韧不拔”的奋斗意志。在思想领域,青年要明辨是非,自觉抵制历史虚无主义等错误思潮;在实践领域,青年要勇挑重担,在国家最需要的地方绽放青春;在创新领域,青年要敢闯敢试,为高质量发展注入新动能。

青年者,国家之魂。未来属于青年,希望寄予青年。104年来,中国青年与中国共产党的“双向奔赴”谱写了人类历史上最为壮丽的青春篇章。站在新的历史起点上,这种“双向奔赴”正在续写新篇——当无数青年个体的奋斗溪流汇聚成时代洪流,必将推动中华巨轮驶向复兴的彼岸。那燎原的炬火与璀璨的星光,不仅照亮来路,更指引前程,一个更加美好的中国,将在青春与党的同频共振中焕发出耀眼的光芒。

青春的脉搏始终与党的心跳同频,青春的脚步始终与党的征程同步。这份跨越世纪的同心同行,不仅是中华民族复兴伟业的力量之源,也是人类文明进步史上感人至深的精神传奇。在历史与未来的交汇点上,中国青年正以坚定的步伐走向党、走向国家最需要的地方,用行动证明,他们永远是党和国家事业中最积极、最有生气的力量,永远是民族复兴道路上最亮丽的风景线。

![]() 吉ICP备16007738号-1

吉ICP备16007738号-1![]() 吉公网安备 22012202000015号

吉公网安备 22012202000015号